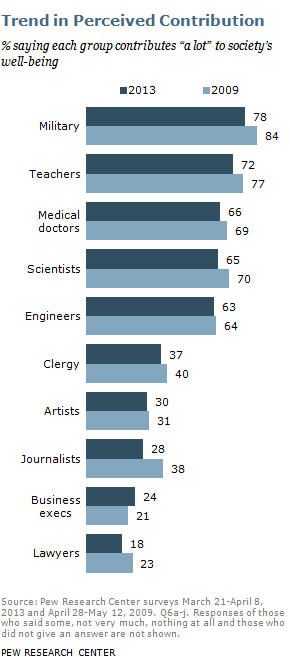

In un recente sondaggio del Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life, sul contributo delle varie professioni al miglioramento della società, i cittadini statunitensi sembrerebbero avere sempre meno fiducia nei giornalisti, che passano in questa particolare classifica dal 38% del 2009 al 28% del 2013, seguendo gli artisti (31%) e il clero, nonostante che questa categoria, negli ultimi anni, a seguito degli scandali per la pedofilia, abbia visto ridursi notevolmente il proprio indice di popolarità (dal 40% al 37%).

La popolarità e l’autorevolezza della professione giornalistica sono senz’altro determinate, nella percezione del pubblico, sia oltreoceano che da noi, anche da fattori cosiddetti “etici” come, ad esempio, la trasparenza, l’autorevolezza, l’obiettività: elementi fondanti della professione, che hanno a che vedere da vicino anche con il ruolo di “sorveglianza” democratica da parte dei media, come è risultato da una ricerca del Reuters Institute for the Study of Journalism dal titolo “Is Watchdog Journalism Satisfactory Journalism? A Cross-national Study of Public Satisfaction with Political Coverage” di cui abbiamo di recente parlato.

Questioni che sono da sempre analizzate e affrontate in varie sedi, accademiche, professionistiche e spesso, molto più semplicemente, nel commento e nell’analisi degli stessi giornalisti. Ricordiamo quanto il dibattito sull’obiettività nella professione giornalistica abbia animato, in Italia, a cavallo degli anni ’70, discussioni articolate ed in qualche modo “rivoluzionarie”, culminando proprio in quegli anni con le tesi di Eugenio Scalfari che contrapponeva all’“obiettivismo” di stile anglosassone un soggettivismo “onesto”. Per Scalfari il giornalista deve rinunciare all’impossibile pretesa dell’obiettività, denunciando onestamente la propria “parzialità” consentendo in tal modo al lettore di comprendere il contesto della narrazione. Concezione ribadita in passato anche (da altra angolazione) da Sergio Romano, editorialista del Corriere: “[…] Nessuno di noi è obiettivo e indipendente. Quando scrivo, dipendo dalle mie convinzioni, dai miei pregiudizi, dall’educazione ricevuta, dalle esperienze fatte nel corso della mia vita, dai sentimenti di simpatia o di antipatia che mi sono ispirati dai protagonisti della vita politica. Dipendo dall’orientamento del giornale per cui scrivo. Se il mio commento appare nella prima pagina del Corriere della Sera, dovrò fare uno sforzo per conciliare le mie tesi con la linea mediana del giornale […]”

Questioni che sono da sempre analizzate e affrontate in varie sedi, accademiche, professionistiche e spesso, molto più semplicemente, nel commento e nell’analisi degli stessi giornalisti. Ricordiamo quanto il dibattito sull’obiettività nella professione giornalistica abbia animato, in Italia, a cavallo degli anni ’70, discussioni articolate ed in qualche modo “rivoluzionarie”, culminando proprio in quegli anni con le tesi di Eugenio Scalfari che contrapponeva all’“obiettivismo” di stile anglosassone un soggettivismo “onesto”. Per Scalfari il giornalista deve rinunciare all’impossibile pretesa dell’obiettività, denunciando onestamente la propria “parzialità” consentendo in tal modo al lettore di comprendere il contesto della narrazione. Concezione ribadita in passato anche (da altra angolazione) da Sergio Romano, editorialista del Corriere: “[…] Nessuno di noi è obiettivo e indipendente. Quando scrivo, dipendo dalle mie convinzioni, dai miei pregiudizi, dall’educazione ricevuta, dalle esperienze fatte nel corso della mia vita, dai sentimenti di simpatia o di antipatia che mi sono ispirati dai protagonisti della vita politica. Dipendo dall’orientamento del giornale per cui scrivo. Se il mio commento appare nella prima pagina del Corriere della Sera, dovrò fare uno sforzo per conciliare le mie tesi con la linea mediana del giornale […]”

Sulle differenze e convergenze tra il giornalismo italiano e quello anglosassone si era soffermato, non molto tempo addietro, Mario Tedeschini Lalli. Giuseppe Granieri ricordava, invece, come la questione ”obiettività” fosse in qualche modo strettamente connessa al medium: nel mondo digitale, la possibilità della citazione della fonte e la sua consequenziale, eventuale, verifica sono immediate, liberando in qualche modo il giornalista dalla necessità di cercare una imparzialità assoluta.

Nei giorni scorsi, Antony Loewenstein, giornalista australiano, sul sito del Guardian, in un articolo dal titolo abastanza chiaro ”We are all subjective: why journalists should declare who they vote for”, ha rilanciato la questione, affermando che i giornalisti dovrebbero dichiarare pubblicamente la propria posizione politica. A sostegno della sua tesi, Loewenstein riporta i risultati di uno studio della University of the Sunshine Coast realizzato intervistando 605 giornalisti australiani che hanno apertamente dichiarato le proprie posizioni politiche. Gli intervistati hanno affermat di essere per il 51% di centro-sinistra, e solo per il 12,9% di centro destra. Afferma Lowenstein: “[…] L’influenza dei giornalisti sul dibattito pubblico è enorme, quasi incomparabile a qualsiasi altra professione, ma noi sappiamo ancora così poco di loro. Perché votano Liberale, Labour, Verdi, Wikileaks o un qualsiasi altro partito minore, direbbe molto su persone che hanno la possibilità di influenzare il ciclo politico […]”.

Ancora Lowenstein riporta i risultati di una ricerca australiana del 2010 dell`Australian Centre for Independent Journalism dalla quale emerge che oltre il 50% delle storie, sui media principali, era in qualche modo influenzato o connesso a quelle che in gergo sono definite “Public Relations”.

A Lowenstein risponde, sempre dalle pagine online del Guardian, Roy Greenslade, docente di giornalismo alla City University, apprezzando sicuramente le “buone intenzioni” di Lowenstein in relazione alla ricerca di obiettività e trasparenza (sebbene, secondo Greenslade le analisi di Lowenstein, riferite a un contesto australiano potrebbero non avere una valenza universale) pur intravedendone dei limiti insuperabili.

Oltre la difficoltà per il giornalista di dichiarare il voto (quale: quello delle ultime elezioni, delle prossime o le ragione di un non-voto?), per Greenslade un’esplicita dichiarazione di voto porterebbe ad una sorta di pre-selezione da parte dei lettori che tenderebbero ad escludere o a leggere di meno gli articoli di scritti da un giornalista di una parte, piuttosto che di un altra.

Inoltre, sarebbe difficilissimo dichiarare la propria posizione su ciascuna questione ancor prima di narrarla o analizzarla: dovendo parlare di Al-Quaeda, il giornalista dovrebbe prima dichiarare la propria fede religiosa?

Photo credits: Luca Zappa / Flickr CC

Tags:democrazia, Media Accountability, Pew Research Center, politica, Roy Greenslade, The Guardian, trasparenza, watchdog