Molti ritengono che il giornalismo investigativo sia nato in Occidente, ma questa visione trascura la ricca tradizione africana, sostiene Anya Schiffrin, autrice del libro African Muckracking – 75 Years of Investigative Journalism in Africa. “I giornalisti africani sono ben consapevoli del potere del loro mestiere. Quando i funzionari provano a pagarli con borse marroni imbottite, quando la polizia li ostacola o quando i teppisti li intimidiscono, tutte queste cose accadono perché i media hanno ancora la capacità di distruggere lo status quo e opporsi agli interessi personali”. Con queste parole la Direttrice del technology, media and communications program della Columbia University di New York, riassume il ruolo cruciale svolto dal giornalismo investigativo nella società africana moderna.

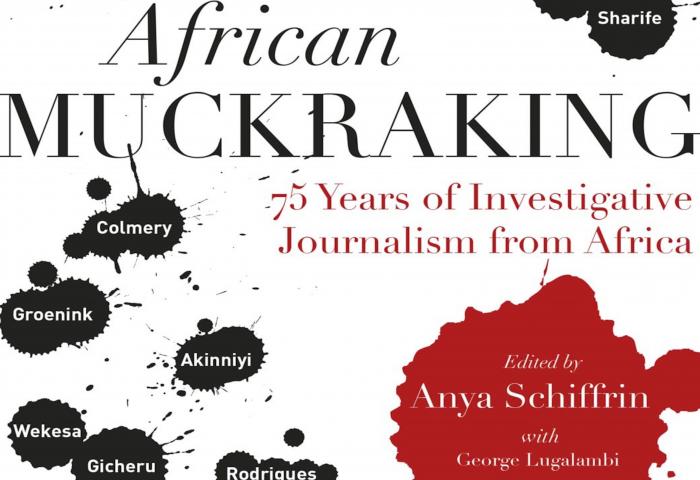

Dopo il successo del suo libro precedente, Global Muckracking, che ha esplorato gli ultimi 100 anni di giornalismo investigativo in tutto il mondo, Schiffrin pubblica ora la prima raccolta di testi di giornalismo investigativo scritti da reporter africani. African Muckracking documenta così, tramite una selezione di inchieste giornalistiche, la storia dell’Africa moderna, mettendo in luce lo sfruttamento, la brutalità della polizia, i diritti delle donne, la lotta per la democrazia e l’indipendenza, oltre che la questione delle attività minerarie e dei diritti umani.

Il libro include pezzi di alcune grandi firme e di giornalisti africani le cui storie hanno avuto un impatto significativo nei rispettivi Paesi di appartenenza: tra questi figurano il giornalista mozambicano ucciso nel 2000 Carlos Cardoso e lo scrittore angolano Rafael Marques, che hanno indagato su corruzione e violenza politica, o il reporter investigativo di Drum Henry Nxumalo, che andò sotto copertura in Sud Africa per documentare le condizioni di lavoro nella nota coltivazione di patate di Bethal. Schiffrin ci ha parlato della genesi del libro, della situazione attuale dei muckracker e di come poter sostenere i reporter africani nel loro lavoro.

Perché ha deciso di esplorare proprio il giornalismo investigativo in Africa? C’era una carenza di studi sull’argomento?

“Dopo la pubblicazione di Global Muckracking, alcune persone hanno iniziato a lavorare su differenti versioni del testo. Per esempio, uno dei nostri collaboratori in Nuova Zelanda ha realizzato una versione neozelandese del mio libro. In seguito, Anton Harber della Wits University in Sud Africa ha suggerito di lavorare anche a un testo specifico sul muckracking africano, ma a causa di un cambio di lavoro non ha potuto proseguire con il progetto, ma io ho ritenuto che fosse un’ottima idea. Non c’è grande conoscenza attorno alle storie prodotte dai giornalisti africani perché tendiamo a occidentalizzare gli studi sui media e il giornalismo. La principale ragione dietro al mio entusiasmo per la pubblicazione di questo libro è la speranza di poter colmare un vuoto, dato che nessuno ha mai scritto prima su questo tema e non esistono raccolte di questo tipo. Spero che sarà usato dai giovani giornalisti africani e dalle università dell’Africa e del mondo”.

Nel suo libro afferma di aver tentato di rompere il luogo comune iper-occidentale secondo il quale il buon giornalismo investigativo non abbia avuto origini in Africa. Come è nata questa credenza?

“In Occidente e ovunque nel mondo, si crede che il giornalismo investigativo abbia avuto inizio in Occidente e che i primi muckraker fossero americani. Il libro prova a mostrare invece come anche i giornalisti in altri Paesi e continenti se ne siano occupati egregiamente. In termini di qualità, credo che le persone si fidino soprattutto del giornalismo realizzato nel proprio Paese. Noi abbiamo anche grandi brand globali come Cnn, Bbc o il New York Times sui quali le persone fanno affidamento per avere informazioni internazionali. Anche se il mondo è globalizzato, molti aspetti del giornalismo non lo sono e le persone si affidano ancora ai reporter locali, ad esempio. Assumere giornalisti africani è l’unico modo di rappresentare gli Africani nel giornalismo”.

Come sono stati raccolte e classificate le 41 inchieste incluse nel libro?

“Ho utilizzato differenti metodologie per la selezione e avevo criteri diversi in mente. Volevo includere storie prodotte da africani e miravo a ottenere una certa diversità per rappresentare quanti più Paesi possibili. Volevo anche che le storie fossero interessanti per un pubblico esterno ed era mia intenzione assicurarmi di includere gli scrittori africani più importanti. Tuttavia abbiamo incontrato alcune difficoltà poiché gli archivi in Africa non sono in buone condizioni ed è frequente sentirsi rispondere che una biblioteca può restare chiusa per più di un anno. Un ricercatore a New York con cui ho collaborato è andato nelle biblioteche per cercare alcuni articoli e libri e così abbiamo applicato anche del lavoro di laboratorio”.

Sembra un’impresa molto ardua.

“È stato molto duro lavorare a questo libro e mi ci sono voluti due anni. Ho continuato a cercare di contattare diverse persone e ho mandato email a circa 200 o 300 contatti per chiedere loro di contribuire al libro, ma molte di loro non hanno risposto. Altri hanno invece detto di non riuscire a ricordare vecchie storie o a nominare le più importanti. Quindi ho contattato anche molti storici che avevano lavorato con alcuni dei documenti che mi interessavano per le loro ricerche e questo metodo ha funzionato bene. Ho anche dovuto modificare un po’ gli standard, ampliando la definizione di giornalismo africano e sono riuscita a coinvolgere più persone. Tuttavia, alcuni miei contatti continuavano a ripetere che le migliori storie sul proprio Paese erano state scritte da un giornalista britannico o americano, ma io non volevo questo e ho quindi continuato a insistitere nel cercare le storie più importanti scritte da firme africane”.

Secondo lei, quali sono le principali barriere che i giornalisti investigativi affrontano al giorno d’oggi? Cosa impedisce alle loro storie di raggiungere un pubblico più vasto?

“Le ragioni per cui così pochi giornalisti africani fanno giornalismo investigativo sono mancanza di formazione, di finanziamenti, di un modello di business, insieme alle pressioni da parte dei governi, dell’economia, degli editori e l’autocensura. Queste storie non si diffondono perché molti media occidentali e del nord del mondo, in genere, fanno riferimento ai propri corrispondenti, e non c’è molta copertura sull’Africa“.

Nel capitolo introduttivo del suo libro, lei ha sottolineato il ruolo dei gruppi per i diritti umani nel sostenere i muckraker africani quando si trovano a essere perseguitati. Puoi dirci di più riguardo a questo e farci qualche esempio?

“A causa della difficoltà del modello di business del giornalismo assistiamo sempre più spesso a casi di reporting finanziato da fondazioni e organizzazioni no profit. Per esempio al giorno d’oggi c’è molto giornalismo ambientalista, o realizzato da organizzazioni come Human Rights Watch. È un’area decisamente in crescita. Il libro mostra come nella storia ci siano sempre stati legami fra le Ong e le redazioni. Alcuni esempi sono il giornalismo sulla schiavitù e il contrabbando in Congo, o il lavoro di Henry David, il reporter britannico che è stato finanziato dalle Ong per scrivere di diritti umani. Matthew Powers dell’Università di Washington, ad esempio, ha scritto molto sul ruolo delle organizzazioni per i diritti umani nel sostenere il giornalismo africano”.

Passiamo alla lotta per la democrazia nei Paesi africani. Come combinano i giornalisti investigativi l’attivismo con i valori dell’equilibrio e della correttezza nel loro reporting?

“Molti giornalisti africani sono a proprio agio nel loro ruolo di attivisti e mirano a rendere la propria società migliore e scrivere di questioni di sanità o corruzione li aiuta a raggiungere questo obiettivo. Si possono anche trovare fondazioni che credono che il giornalismo dovrebbe cambiare il mondo e queste finanziano il giornalismo che lotta per renderlo un posto migliore. Storicamente abbiamo anche assistito a molti casi di giornalisti africani che si sono assunti enormi rischi esponendosi alla brutalità della polizia o dei militari. La cosa degna di nota del libro è che mostra come molti di loro siano stati uccisi o imprigionati in questa battaglia e di come siano stati coraggiosi nel fare il loro lavoro”.

Tuttavia la situazione era differente nel caso del giornalismo sull’estrazione mineraria. Come racconta il suo libro, le storie sui funzionari del governo e le inaugurazioni delle aziende hanno dominato l’agenda e i giornalisti sono stati accompagnati in viaggi formali per vedere solo la versione ufficiale per molti anni. Le voci delle persone toccate dalle operazioni di estrazione non sono invece state incluse. In questo senso è migliorato il giornalismo investigativo?

“Molte cose sono cambiate. Per molti anni ho fatto parte del Natural Resources Governance Institute e ho aiutato a pianificare programmi di formazione in giro per l’Africa. Il loro lavoro è stato incredibile: hanno lavorato con molti giornalisti africani per aiutarli a scrivere su petrolio, estrazione e industria del gas, e la formazione ha davvero dato i suoi frutti. Un altro fattore è l’apporto dato dai social media e dalle tecnologie visive che permettono ai reporter di trovare e raggiungere nuove fonti e a diffondere le proprie storie in modo capillare. Anche i grandi progetti, come i Panama Papers, sono stati positivi, poiché hanno aiutato a i giornalisti africani a lavorare su storie vere. A dire il vero è una sfida ancora aperta. In Nigeria, per esempio, ci sono molti giornalisti che scrivono di corruzione, ma la corruzione continua a esistere. Informare il pubblico non è tutto, ma è una parte importante della risposta nell’affrontare questo tipo di questioni”.

Dal suo punto di vista, quali sono le inchieste più importanti tra quelle incluse nel libro?

“Uno dei pezzi più incredibili riguarda la giornalista ugandese Sheila Kawamara, il cui marito era nell’esercito. Quando ha visto il genocidio in Ruanda, Kawamara è tornata a casa e ha detto al suo editore che molti giornali africani non avevano abbastanza soldi per permettersi dei corrispondenti e lo ha convinto a farla tornare in Ruanda per essere una voce africana sul territorio. Un’altra storia interessante è invece quella del cameraman e fotogiornalista africano Mohamed Amin, che ha lavorato molto sulla carestia in Etiopia e le sue storie hanno raggiunto un’audience globale. Per il libro abbiamo intervistato suo figlio Salim Amin, che ha scritto un pezzo sul lavoro di suo padre in Etiopia”.

Avete in programma altre iniziative per promuovere il giornalismo investigativo in Africa?

“Sono stata in Tanzania e Kenya questo mese, poiché la situazione del giornalismo è abbastanza complicata in questi due Paesi. Spero che essere stata lì e aver parlato del muckraking africano possa ricordare a governi, aziende e anche alle persone comuni il valore del buon giornalismo. Voglio usare il libro per ricordare alle persone quanto sia importante il giornalismo investigativo e quanti giornalisti siano sotto attacco in tutto il mondo”.

Articolo tradotto dall’originale inglese da Giulia Quarta

Tags:Africa, Columbia University, giornalismo investigativo, libri