Con la diffusione capillare delle piattaforme social stiamo assistendo a un fenomeno su scala globale, quello dell’information disorder. Lo definisce così Claire Wardle, co-fondatrice e direttrice di First Draft, organizzazione leader nel mondo per il contrasto alla disinformazione. Gli impatti diretti e indiretti della disinformazione sono difficili da quantificare, ma le implicazioni a lungo termine preoccupano non poco gli studiosi. Wardle e Victoria Kwan, Ethics & Standards Editor di First Draft, hanno pubblicato di recente alcuni aggiornamenti alle ricerche svolte nel 2016 nel campo della disinformazione, fornendo suggerimenti interessanti e sollecitando l’attenzione dei giornalisti.

L’approccio delle due studiose al tema della disinformazione rifiuta il termine fake news, definizione pop utilizzata da molti media internazionali, per due motivi: in primis, perché sempre più figure politiche di vario indirizzo si sono appropriate del termine per favorire la loro propaganda e screditare il lavoro dei giornalisti; in secondo luogo, poiché il termine fake news non riconosce e non rende la complessità del tema della disinformazione. L’espressione nasconde infatti una realtà ben più grande: la disinformazione online ha motivazioni e intenzioni differenti, e non è quasi mai basata su contenuti del tutto falsi. Al contrario, come sottolinea Wardle, gli agenti della disinformazione hanno ben compreso che i contenuti autentici, se adeguatamente manipolati e adattati, possono sfuggire facilmente anche al riconoscimento di un algoritmo creato ad hoc per individuarli, e radicarsi maggiormente tra gli utenti rispetto a quelli platealmente falsi.

Disinformazione online: falso e dolo

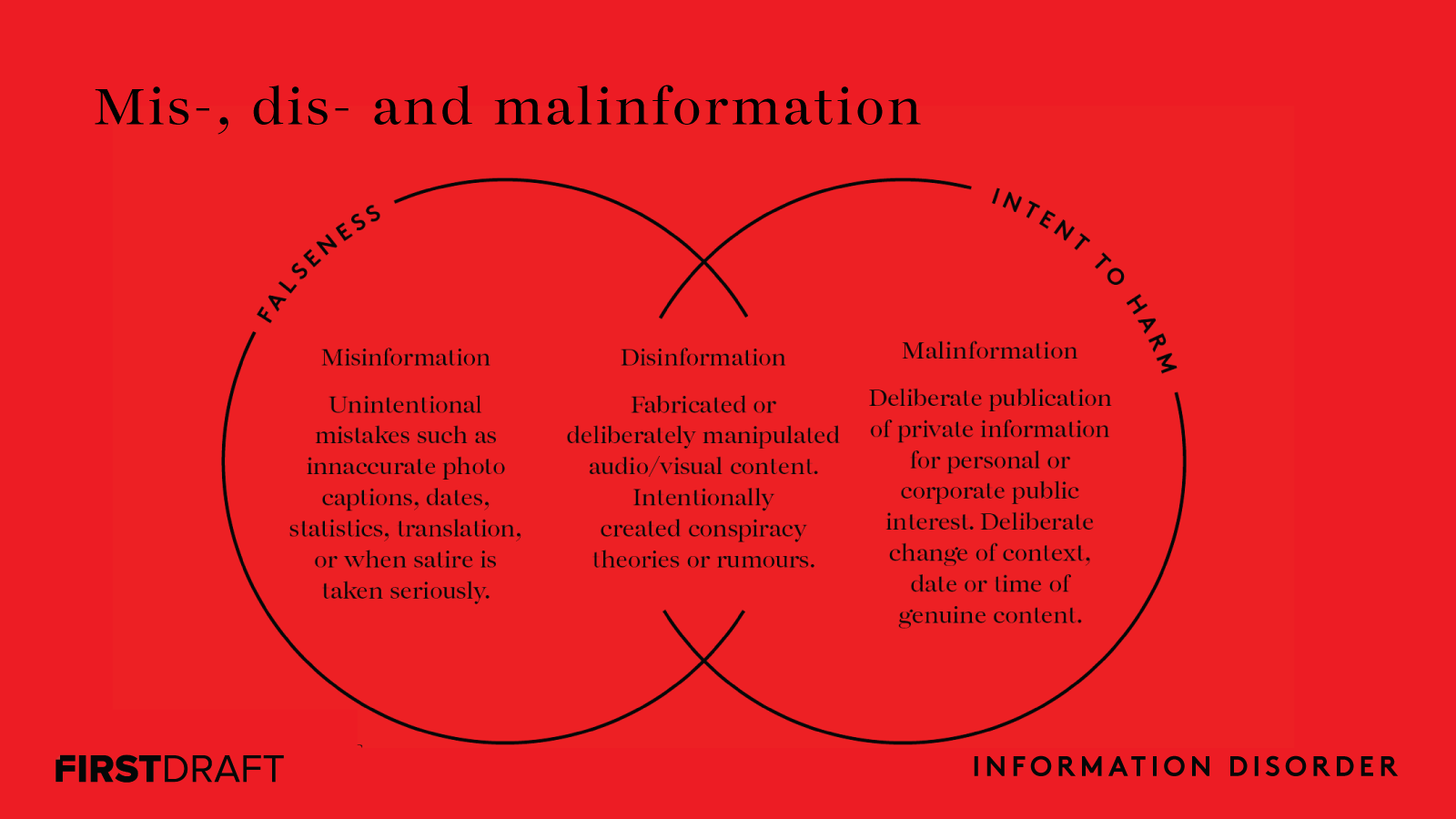

Secondo Wardle, l’information disorder è caratterizzato dal connubio fra ciò che è falso e l’intenzionalità di utilizzarlo per danneggiare o mettere in pericolo qualcuno. In questo spazio si incontrano la mis-informazione, la dis-informazione e la mal-informazione.

Secondo lo schema di Wardle, la “dis-informazione” è costituita da un pezzo di informazione falsa che viene deliberatamente creato per danneggiare una persona, un gruppo sociale o un paese, e ha come maggiori propulsori il denaro e l’influenza politica. In questa categoria possono essere inclusi i contenuti manipolati e riportati fuori contesto (come una foto ritagliata per escluderne una parte), i siti web creati per emulare testate giornalistiche internazionali e diffondere notizie create appositamente, o recentemente anche l’utilizzo della tecnologia deepfake nell’impersonificazione dei politici.

Per “mis-informazione” si intende invece un’informazione falsa veicolata senza l’intenzione di danneggiare nessuno in modo esplicito, come quando vengono commessi errori giornalistici. Nei casi di “mis-informazione” è la vulnerabilità del lettore, non sempre cosciente della falsità di un post, di un’immagine e recentemente anche di un video, che finisce per amplificare involontariamente un messaggio non autentico. In questa categoria ricadono spesso anche gli operatori dell’informazione che, soprattutto durante la copertura di breaking news, non verificano accuratamente le fonti delle informazioni trovate sui social media contribuendo così a loro volta all’information disorder.

A differenza delle prime due categorie, la terza si caratterizza per la sua veicolazione: la “mal-informazione” è controversa poiché è basata su un contenuto vero, ma veicolato in modo tale da danneggiare una persona o un determinato gruppo sociale. Esempi degni di nota sono il sito web parodia della campagna presidenziale americana 2020 del democratico Biden; così come i leak o le fughe di notizie utilizzate in modo strumentale o politico per danneggiare un individuo o un’organizzazione.

Dalle comunità anonime online ai media nazionali

Ma l’analisi dell’information disorder di Wardle e Kwan ricerca a fondo anche alcuni collegamenti con il giornalismo odierno. In Responsible Reporting in an Age of Information Disorder, le autrici spiegano come non solo gli utenti ma anche i media possono potenzialmente avere un ruolo negativo nell’information disorder. La copertura di una notizia dovrebbe essere, soprattutto per alcuni argomenti, riportata dal giornalista in maniera scrupolosa, operando un bilanciamento fra conoscenza e possibile danno o trauma che potrebbe provocare a persone o gruppi sociali. Secondo Whitney Philips, Professoressa in comunicazione, cultura e tecnologie digitali presso la Syracuse University, il “punto di non ritorno” per capire se un fatto sia effettivamente notiziabile sta nel vedere quale sia il suo livello di propagazione già raggiunto: la disinformazione, infatti, nasce spesso nel web anonimo, si sposta nelle nicchie chiuse, attraversa le comunità cospirazioniste e, approdando sui social media, viene poi amplificata dai media mainstream. Per questo, il lavoro giornalistico potrebbe risultare solo una mera riproduzione di un contenuto non adeguatamente verificato.

Manipolazioni, complotti e contenuti autentici

Oltre alle motivazioni, anche le intenzioni malevole della persona coinvolta e il potenziale danno sugli utenti che leggono le notizie sono aspetti che il giornalista dovrebbe maggiormente considerare. La morte in carcere di Jeffrey Epstein è stata definita da alcuni utenti anonimi di 4chan il momento migliore per “spostare la narrativa nella direzione che desideriamo” avanzando teorie complottiste, sicuri del fatto che successivamente i media mainstream, alla ricerca di spiegazioni per comprendere l’accaduto, sarebbero stati disposti ad amplificare tale narrativa complottara senza verificarne motivazioni o intenzioni. In casi come questi, la raccomandazione di Kwan per i giornalisti è quella di tracciare la provenienza di un contenuto che si vuole inserire nella propria copertura giornalistica, cercando di verificarne lo stadio nel processo di amplificazione e soprattutto le intenzioni degli utenti che hanno creato la teoria cospirazionista. Se da una parte le parole sono persuasive, l’efficacia delle immagini è ancora maggiore: come emerge dallo studio, i contenuti manipolati online sono per lo più immagini o video poiché è più facile credere a ciò che si vede. Nella foto in questo tweet, ad esempio, è ritratta una sopravvissuta di una sparatoria americana mentre strappa in due quella che nella foto a destra sembrerebbe essere la costituzione americana: l’immagine è un frame estrapolato da un video manipolato da una comunità di utenti presenti su Gab, 4chan e Twitter.

At left is @tyler_mitchell’s photo of @Emma4Change for the cover of @TeenVogue. At right is what so-called “Gun Rights Activists” have photoshopped it into. #MarchForOurLives pic.twitter.com/jW6tTOv2Db

— Phillip Picardi (@pfpicardi) March 25, 2018

Ma ciò che è più efficace di testi e immagini sono i video. Oltre a Nancy Pelosi, vittima della tecnologia deepfake (o shallowfake) nel maggio del 2019, anche la Ministra per la sicurezza argentina Patricia Bullrich è stata criticata di recente dopo la diffusione di un video alterato e rallentato durante un discorso pubblico. Secondo Kwan, la copertura di contenuti di questo tipo, testuali o visuali, dovrebbe essere maggiormente ponderata: se il giornalista ha certamente il dovere etico di far emergere il più possibile il contesto che ha determinato la creazione del contenuto (piuttosto che limitarsi a fornire la fonte originale), dovrebbe anche spiegare in che modo e perchè potrebbe essere stata effettuata la manipolazione, utilizzando parole come “alterato”, “manipolato” o “distorto” piuttosto che “fake”. Infatti soprattutto se il contenuto è generato direttamente dalla manipolazione di materiali autentici, come la foto della sopravvissuta o il video della ministra argentina, per il lettore è complesso associarlo mentalmente alla parola “falso”.

Giornalismo responsabile e indicizzazione Google

Lo studio della disinformazione non può prescindere da ciò che è il modello di business del giornalismo odierno e il motore di ricerca più utilizzato al mondo. È noto infatti come le testate giornalistiche, per fronteggiare la carenza di visualizzazioni da parte degli utenti e aumentare il traffico ai siti web, facciano spesso uso di titoli empatici o di link sensazionali. Come riportato da Kwan e Wardle, sulla scia di uno studio condotto dalla Columbia University nel 2016, il titolo di un articolo di giornale può essere effettivamente l’unico testo che il lettore legge mentre scorre il suo feed. La letteratura psicolinguistica dimostra come l’impatto di un titolo sensazionalistico come “FAKE! Video di Matteo Renzi che afferma una certa cosa” possa unicamente consolidarne la falsità, senza offrire l’alternativa di cui gli utenti hanno bisogno per determinare un’azione più responsabile in futuro.

Anche l’indicizzazione di Google è un aspetto da mantenere in considerazione: è utile direzionare il traffico di lettori su un sito di disinformazione? E se un giornalista decide di non farlo, questo impedirà il lettore di farlo in autonomia? Kwan e Wardle parlano di una situazione in cui qualsiasi cosa si decida di fare questa porterà ad un potenziale impatto negativo. In un articolo del giugno 2019 pubblicato dal New York Times, ad esempio, il giornalista Matthew Rosenberg ha deciso di non fornire i link di alcuni siti di disinformazione per evitarne la scalata nel ranking Google. I link presenti all’interno dei siti web delle testate giornalistiche internazionali sono infatti tenuti molto in considerazione dai motori di ricerca.

Tags:disinformazione, fake news, First Draft, misinformazione