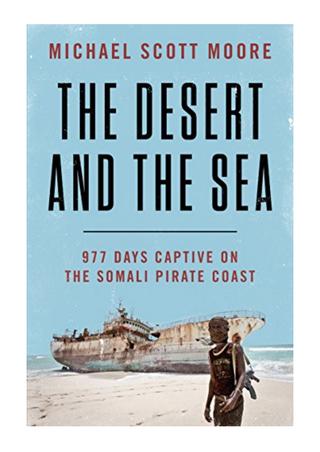

Washington DC – 977 giorni sono lunghi, soprattutto se li si trascorre prigionieri dei pirati somali. “All’inizio i miei rapitori chiesero venti milioni per il mio rilascio”: esordisce così Michael Scott Moore, giornalista americano catturato nel Corno d’Africa dai pirati somali nel 2012 e liberato soltanto nel settembre 2014, periodo trascorso su una barca, tra mare e deserto. Alla libreria Politics and Prose di Washington DC, Moore, sorridente e felice di narrare la sua storia, racconta – sotto il profilo umano prima che quello giornalistico – la sua esperienza di ostaggio, avventura raccolta anche nel suo nuovo libro The Desert and the Sea, uscito lo scorso luglio.

Michael Scott Moore è un giornalista nato nel 1969 a Los Angeles in California e ha un background di Letteratura tedesca, materia in cui si è laureato nel 1991. Una carriera costruita a cavallo tra politica e esteri, spesa negli anni duemila a scrivere per The Atlantic Monthly, The New Republic, e The Los Angeles Times e, dal 2005, a Berlino, presso Spiegel online. Moore è autore di altri due volumi, Too Much of Nothing (2003), Sweetness and Blood (2010). Durante l’evento a Washington DC un’anziana signora ha posto una domanda molto semplice a Moore: “ma che diavolo sei andato a fare in Somalia?”. “Me lo chiedo anch’io”, ha scherzato il giornalista, la cui esperienza in fatto di pirati somali non è certo una novità: già nel 2009 Moore era partito al seguito di una missione Nato per narrare le vicende dei pirati del Golfo di Aden, tra Somalia e Yemen, mentre nel 2010 aveva seguito ad Amburgo un processo che vedeva imputati proprio dieci pirati somali che avevano sequestrato la MS Taipan, una nave-container tedesca dirottata il 5 aprile di quell’anno. Ma se nel 2010 Moore seguiva come giornalista il processo ai pirati, due anni dopo sarebbe stato lui a rischiare un processo dai medesimi: nel 2012 sarebbe infatti cominciata la sua odissea, che lo avrebbe cambiato per sempre.

“Nel gennaio 2012 stavo facendo delle ricerche per un nuovo libro. L’obiettivo era quello di riscoprire i pirati nei primi anni Duemila”, ha raccontato Moore a Washington, “perché tutti abbiamo in mente i pirati del Settecento, un’idea che ho ben superato nei mesi di prigionia”. Pochi, al contrario, conoscono invece la pirateria contemporanea e pochi sono i giornalisti a indagare il fenomeno. “La pirateria”, dice Moore, “è un crimine ordinario”, ma non meno importante di una rapina o del fenomeno del terrorismo. In oltre trenta mesi di prigionia, per Moore non sono mancati alcuni incredibili colpi di scena, tutti racchiusi nel libro e rievocati durante la presentazione: come l’improvvisa avaria del motore della nave sui cui Moore era tenuto prigioniero e che fece roteare l’imbarcazione su se stessa, occasione in cui il giornalista cercò di fuggire. La nave, ha rievocato Moore, era sgangherata e abitata da “almeno trenta persone di diverse etnie”, che col passare del tempo “diventano anche amici, perché sono la tua unica compagnia”. Non tutti erano giornalisti, molti erano semplici pescatori.

“Nel gennaio 2012 stavo facendo delle ricerche per un nuovo libro. L’obiettivo era quello di riscoprire i pirati nei primi anni Duemila”, ha raccontato Moore a Washington, “perché tutti abbiamo in mente i pirati del Settecento, un’idea che ho ben superato nei mesi di prigionia”. Pochi, al contrario, conoscono invece la pirateria contemporanea e pochi sono i giornalisti a indagare il fenomeno. “La pirateria”, dice Moore, “è un crimine ordinario”, ma non meno importante di una rapina o del fenomeno del terrorismo. In oltre trenta mesi di prigionia, per Moore non sono mancati alcuni incredibili colpi di scena, tutti racchiusi nel libro e rievocati durante la presentazione: come l’improvvisa avaria del motore della nave sui cui Moore era tenuto prigioniero e che fece roteare l’imbarcazione su se stessa, occasione in cui il giornalista cercò di fuggire. La nave, ha rievocato Moore, era sgangherata e abitata da “almeno trenta persone di diverse etnie”, che col passare del tempo “diventano anche amici, perché sono la tua unica compagnia”. Non tutti erano giornalisti, molti erano semplici pescatori.

“Ho pensato al suicidio due o tre volte: la situazione sembrava senza speranza per me”, ha detto Moore ricordando i momenti più duri del suo sequestro, superati con la lettura della Bibbia e la fede: “ho letto due volte la Bibbia durante la mia prigionia. Ero affamato di lettura sin dall’inizio della mia cattura. Ho chiesto a Dio di perdonare le guardie: il perdono è cruciale”. Isolato da tutti e dal mondo per più di due anni, Moore ha anche raccontato come “solo dopo essere stato liberato ho appreso che avevamo un nuovo Papa”, strappando qualche risata al pubblico.

Le dure condizioni subite da Moore a bordo della nave pirata hanno delle conseguenze ancora oggi sulla vita del giornalista: “bisognava fare molta attenzione a non contrarre la malaria”, problema di capitale importanza nella regione somala, così come nei limitrofi stati di Etiopia, Kenya e Djibouti, ha spiegato Moore. Il lascito del sequestro non ha comunque ancora abbandonato il giornalista: “non solo a livello mentale, ma anche fisico. A parte diversi dolori alla schiena e un polso rotto, non ho però avuto particolari problemi: ora ho uno stomaco di ferro”, anche se quando fu liberato soffriva di “una grande assenza di proteine”. Ad ogni modo, la completa riabilitazione è stata, ed è tutt’ora, molto lunga. “Scrivere un libro di memorie è stato parte della cura”, ha raccontato Moore, che ha scelto di non ricorrere a trattamenti psichici né all’uso di farmaci dopo il rilascio. Ma la necessità di sfogare su carta la valanga di sentimenti che costellava quell’esperienza era già motivo di conforto durante la prigionia sulla nave: “scrivere era una grande soluzione per sconfiggere, tra l’altro, la noia”. Più volte, però, si è palesata la confisca del “diario di bordo” da parte dei sequestratori.

“Una cosa bizzarra è che uno dei pirati, quello che mi aveva trattato meglio, dopo il rilascio mi ha contattato su Facebook e il ‘pirata buono’ mi ha anche aiutato nella stesura del libro”, ha raccontato Moore senza svelare ulteriori dettagli. D’altronde, “quello che i miei rapitori volevano erano solo i soldi”. Ma avere molti ostaggi – decine di persone – vuol dire avere anche molti costi e “col passare del tempo si abbassava anche la richiesta di danaro”. Il pagamento, nel caso di Moore, è arrivato dopo 977 giorni e non da parte di un giornale o del governo tedesco (Moore è anche cittadino tedesco e al momento del sequestro si trovava in missione per conto del Pulitzer Center di Washington, nda), ma grazie alla mediazione della madre del giornalista. “Mia madre è stata la vera e propria negoziatrice del mio rilascio”, ha spiegato il giornalista, “l’Fbi l’ha istruita su come comportarsi con i rapitori e come negoziare ed è riuscita a raccogliere 1,6 milioni di dollari, versati cash ai miei rapitori”. Michael Scott Moore si ritiene fortunato: “provo profonda gratitudine per tutti quelli che mi hanno aiutato, tra famiglia, amici, colleghi e anche il giornale”.

La Somalia è oggi al 168esimo posto, su 180, dell’indice di libertà di stampa di Reporters sans frontières nel 2018, posizione che conferisce al “paese affilato” la maglia nera del giornalismo, assieme a Yemen, Eritrea, Arabia Saudita, Egitto, Iran, Iraq e Siria. La Somalia infatti (tra corruzione, debolezza politica e un indice altissimo di povertà assoluta, preda di una guerra civile che dura dal 1991) è a tutti gli effetti uno stato allo sbaraglio: sempre secondo Rsf i giornalisti – di giornali e televisione, ma anche i freelance – vengono deliberatamente perseguitati sia dal governo (i giornalisti vengono incarcerati: nel 2018, uno di essi è stato ucciso in Somalia), che dalle locali bande ribelli islamiche. Secondo il Committee to Protect Journalists sono 64 i giornalisti uccisi in Somalia dal 1992 a oggi.

“La pirateria in Somalia non è risolta”, ha spiegato Moore chiudendo il suo intervento, e le coste di Yemen, Oman, Kenya e il mare arabico conoscono bene i crimini dei pirati somali. Quello che ci si può augurare è che ci siano sempre in futuro giornalisti affamati di sapere e conoscenza, di curiosità e ingegno, che siano sempre in grado di indagare anche gli angoli più remoti della mappa del pianeta, compresi quei luoghi dove la libertà di stampa è minacciata. Per quello che riguarda Michael Scott More, oggi in libreria con la sua incredibile storia, la sua vita è cambiata, ma certamente, da giornalista, “non tornerò in Somalia”.

Tags:giornalismo di guerra, guerra, libertà di stampa, reporter, REporters Without Borders, sicurezza, Somalia